SciNat за апрель 2025 #3: обезьяньи геномы и бычий грипп

20 апреля 2025

SciNat за апрель 2025 #3: обезьяньи геномы и бычий грипп

- 67

- 0

- 0

На этой неделе обложкой нашего дайджеста стала обложка престижного журнала Cell с фотографией коал. Ретровирус-А коал необычный в своем механизме передачи. Как и другие подобные вирусы он интегрируется в геном хозяина и может приводить к иммунодефициту и онкологии у коал. Однако он заражает первичные половые клетки животных, встраиваясь в их геном, и через них передается потомству.

У некоторых особей KoRV-A транскрипционно неактивен и не приводит к заболеваниям. Как показали австралийские, китайские и американские исследователи, это происходит за счет некодирующих piРНК, которые происходят из интегрировавшегося вируса. Как оказалось, такая модификация наследуется, и встречается только у коал, живущих к северу от реки Брисбен. — Evolution of KoRV-A transcriptional silencing in wild koalas.

-

Автор

-

Редактор

В свежих выпусках Science и Nature опубликованы статьи, показывающие как важно секвенирование длинных молекул ДНК для понимания эволюции. Кроме того, обсуждают онкоген Myc и спорят, связывается ли с человеческими клетками вирус гриппа H5N1.

Эволюционная геномика

Опубликованы полные геномы человекообразных обезьян

Геномы человекообразных обезьян давно интересны исследователям, так как они могут помочь в понимании того, что делает нас людьми. Однако из-за того, что это наши близкие родственники, проблемы с изучением наших собственных геномов распространяются и них. Многочисленные структурные варианты сложно изучать с помощью секвенирования нового поколения. А ведь именно они, а также регионы с повторами вероятно участвуют в эволюционных процессах.

Тем не менее, появление новых методов, таких как секвенирование длинных фрагментов ДНК, позволило преодолеть эту проблему. В журнале Nature опубликовано исследование, описывающее геномы шести человекообразных обезьян: шимпанзе, гориллы, бонобо, борнейского и суматранского орангутана и сиаманга (одного из гиббонов).

Первичный анализ этих геномов раскрыл эволюцию некодирующих участков ДНК, таких как центромеры, различия в генах рРНК и ядрышковом организаторе, а также позволил составить каталог сегментных дупликаций. Эти варианты генома, по-видимому, участвуют в специализации животных, в том числе вероятно способствовали увеличению коры головного мозга у людей. Дальнейший анализ поможет нам лучше понять эти процессы. — Complete sequencing of ape genomes, «Биомолекула»: «Нанопоровое секвенирование: на пороге третьей геномной революции».

…а также самых используемых приматов в науке

Полный геном макаки-крабоеда продолжает серию статей о геномах приматов. На этот раз схожей сборке подверглись геномы обезьян, которые используются в большом количестве биомедицинских исследований. Понимание сходств и различий не только позволит лучше оценить эволюционные развития между человеком и макакой-крабоедом, но и определить, есть ли различия, которые могут повлиять на результаты экспериментов.

Оказалось, что у макак-крабоедов гораздо меньше сегментных дупликаций, что подтверждает предыдущие оценки, но более длинные центромеры в отличие от человека. Кроме того, авторы обнаружили и прокартировали 93 крупный участок генома, значительно различающийся между видами.

Авторы, в том числе определили варианты гена HOXD13, которые по-видимому определяют, почему у макаки-крабоеда более длинный хвост, чем у макаки-резуса. — Integrated analysis of the complete sequence of a macaque genome, «Биомолекула»: «Время обезьяньих исследований: расшифрован геном макаки резуса».

Эволюция не изобретает новые подходы

Структурные вариации — это часть эволюционного процесса для всех организмов, а не только для приматов. В журнале Science опубликовано исследование, еще раз доказывающее это. Исследователи сфокусировались на инверсиях хромосом — одних из самых сложных для детекции структурных вариантов генома. Когда участок хромосомы инвертирован, рекомбинация с ним произойти не может, а это влияет на то, какие варианты генов могут быть переданы следующему поколению. В свою очередь, это влияет на возможности вида адаптироваться к изменениям.

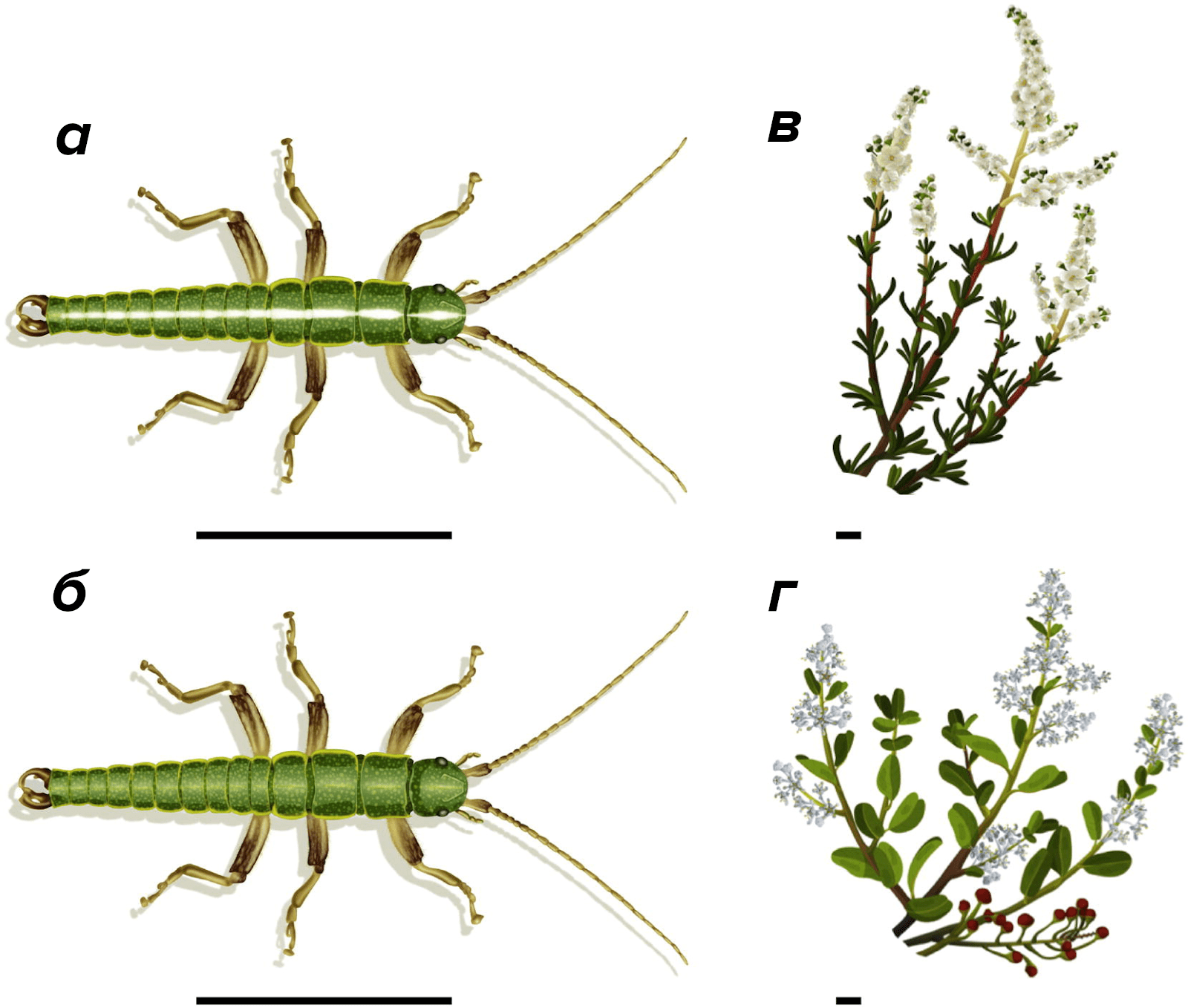

Авторы работали с палочниками Timema cristinae, у которых есть две морфы: с белой продольной полосой и без. Морфы встречаются на двух разных видах растений: полностью зеленая встречается на широких листьях Ceanothus spinosus, а морфа с полосой — на узких листьях Adenostoma fasciculatum. Соответственно, обе морфы — это адаптация к местным условиям.

Морфы Timema cristinae: полосатая (а), зеленая (б), кормовые растения: Adenostoma fasciculatum (в), и Ceanothus spinosus (г). Масштаб 1 см.

Тщательный анализ геномов полученных с помощью секвенирования длинных молекул ДНК, показал, что гены, влияющие на окраску у разных морф, действительно расположены на участках инверсий. Кроме того, авторы проанализировали две горные популяции с разными морфами и увидели, что такие изменения встречаются в обоих случаях.

Таким образом, эволюция поддерживает схожие подходы к адаптации в различных ситуациях, и мы можем предположить, что улучшенная сборка геномов будет только подтверждать эту гипотезу. — Adaptation repeatedly uses complex structural genomic variation, Evolution of Camouflage Drives Rapid Ecological Change in an Insect Community, «Биомолекула»: «Полушник, как же так? Или как у пустынных и водных растений могут быть одни и те же адаптации».

Онкология

Агрессия аденокарциномы поджелудочной железы зависит от внехромосомных копий гена MYC

Среди многочисленных механизмов, управляющих раковыми клетками, изменение числа копий онкогенов — один из самых важных. Эти копии могут быть не только дупликациями участков хромосом, содержащих онкогены, но и могут существовать в форме внехромосомной ДНК. Особенно часто это происходит при агрессивных формах рака.

Исследователи охарактеризовали внехромосомную ДНК в аденокарциноме поджелудочной железы — самом распространенном типе опухолей этого органа. Наиболее часто в этих клетках увеличивается число копий генов KRAS и MYC. Последний, при этом, часто встречался в форме внехромосомной ДНК. Такая черта приводит к агрессивной прогрессии опухоли: клетки могут иметь повышенное число копий MYC, приводя к быстрому росту и метастазированию опухоли, а также делать их менее чувствительными к внешним факторам, в том числе и терапии.

При разработке терапии можно использовать различные аспекты присутствия внехромосомных копий MYC, например пути поддержания этих молекул ДНК в клетке. — MYC ecDNA promotes intratumour heterogeneity and plasticity in PDAC.

Экспрессия MYC и четырехцепочечная ДНК

Ген MYC — важный протоонкоген, и механизмы, которые регулируют его экспрессию, изучают в как можно более тонких деталях. В частности известно, что в промоторе этого гена находится G-квадруплекс (G4). Это участок ДНК, который богат гуанином. Благодаря водородным связям между гуанизинами, эти участки ДНК состоят из 4 цепей. В последнее время появляется все больше данных о том, что такие участки регулируют транскрипцию генов. В частности, G4 в промоторе гена MYC связывается с белком-нуклеолином, который является транскрипционным репрессором.

Американским и китайским исследователям удалось получить структурные данные нуклеолина, который связывается с G4 в промоторе MYC. Оказывается, он не просто связывается, а своего рода обволакивает эти участки, что скорее всего блокирует связь других транскрипционных факторов с этим промотором.

Понимание того, как регулируется MYC важно, чтобы разрабатывать терапию, в том числе направленную на G4. — Structural basis for nucleolin recognition of MYC promoter G-quadruplex.

Вирусология

Бычий грипп — опасен или нет?

Журнал Nature время от времени публикует переписку исследователей, опровергающих наблюдения, которые были ранее в этом журнале опубликованы.

В 2024 году Eisfeld et al. опубликовали исследование, что вирус гриппа H5N1 клады 2.3.4.4b выделенный у крупного рогатого скота, связывается с гликанами, содержащими α-2,6-связанную сиаловую кислоту. Такие гликаны характерны для человека. Это наблюдение важно для нас из-за возможной передачи вируса гриппа от крупного рогатого скота человеку.

Однако, сразу две группы получили противоречивые результаты

Sandos et al. использовали три альтернативных метода, а Chopra et al. — четыре. В общей сумме, данные свидетельствуют о том, что гемагглютинин H5N1 клады 2.3.4.4b связывается с «птичьими рецепторами» — α-2,3-связанной сиаловой кислотой в составе гликанов, а с «человеческими рецепторами» практически не связывается.

Chopra et al. указывает на возможные ограничения в методах выделения гемагглютинина, а также то, что у крупного рогатого скота вирус размножается в тканях молочной железы, где преимущественно встречаются гликаны с α-2,3-связанной сиаловой кислотой.

Eisfeld et al. считают, что наблюдения других групп убедительны, однако подчеркивают, что смена предпочтения гемагглютинина к субстрату возможна. Все группы подчеркивают, что следует продолжать следить за распространением H5N1 в различных организмах. — Bovine H5N1 binds poorly to human-type sialic acid receptors, Receptor-binding specificity of a bovine influenza A virus, A. J. Eisfeld et al. reply.