SciNat за февраль 2025 #2: человеческие песни китов, питательные антибиотики для бактерий и гигантская Y-хромосома растений

09 февраля 2025

SciNat за февраль 2025 #2: человеческие песни китов, питательные антибиотики для бактерий и гигантская Y-хромосома растений

- 217

- 0

- 0

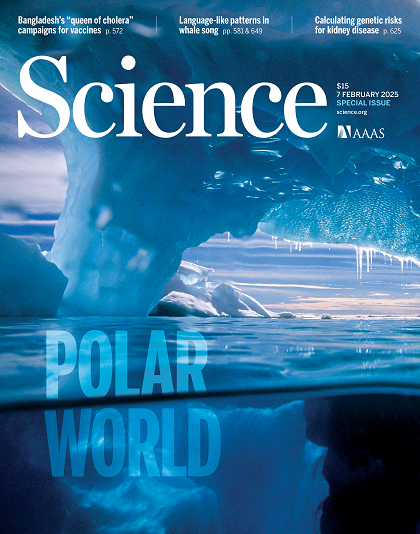

Изменение климата в полярных районах нашего все более теплого мира угрожает трансформировать многие его особенности, такие как, например, этот живописный ледяной пейзаж на обложке Science, расположенный на рыбных островах у побережья Антарктического полуострова. — Hole drilled into Greenland's heart reveals ice ready to slide into the sea.

-

Автор

-

Редактор

В новых февральских выпусках Science и Nature — все о влиянии ИИ на нашу память, новые наблюдения в сфере антибиотикорезистентности, прививка от рака почки и интересные открытия на поле битвы с малярией.

Физиология

Как Интернет и ИИ влияют на нашу память

Адриан Уорд с уверенностью ездил по Остину, штат Техас, в течение девяти лет — до ноября прошлого года, пока неожиданно не заблудился из-за того, что Apple Maps перестал работать. Внезапно Уорд понял, что просто не может найти дорогу к дому лучшего друга и осознал, насколько он стал зависим от современных технологий. «Я уже инстинктивно включаю карту и делаю то, что она говорит», — отмечает он. Опыт Уорда иллюстрирует наметившуюся тенденцию: интернет подрывает нашу память. Именно этот страх проявился в нескольких опросах последних лет и даже поспособствовал появлению термина «цифровая амнезия», характеризующего забывание информации, обусловленное знанием о том, что оно сохранено в цифровом устройстве. В прошлом году издательство Oxford University Press объявило, что их словом года будет Brain Rot (англ. «мозговая гниль») — ухудшение чьего-либо психического состояния, вызванного потреблением тривиального онлайн-контента.

Некоторые исследователи предполагают, что интернет и цифровые технологии ухудшают или определенным образом изменяют производительность в конкретных задачах обучения и памяти. Например, люди, которые используют устройства GPS для навигации, хуже запоминают маршруты. Психологи Техасского университета в Остине обнаружили, что поиск информации в Google дает людям мнимое чувство высокого уровня собственных знаний. Однако нет убедительных доказательств того, что технология оказывает именно вредное влияние на память, говорят исследователи. Утверждения о том, что «Google делает нас глупыми», являются «преувеличением», — говорит Элизабет Марш, исследователь памяти в Университете Дьюка в Дареме, штат Северная Каролина.

Тем не менее, революция в искусственном интеллекте (ИИ) поднимает множество новых вопросов. Такие новейшие технологии, как, например, ChatGPT, быстро включаются в поисковые системы и другое программное обеспечение, а значит, становятся частью повседневного быта для большинства людей. И именно они могут повлиять на обучение и память более глобально, чем обычный поиск в Интернете. Например, исследователи предположили, что чат-боты и другие инструменты ИИ могут сделать людей когнитивно ленивыми и даже заполнить их разум реалистичными, но ложными воспоминаниями. Ведь уже сейчас ИИ используется для создания «мертвых ботов» — цифровых аватаров мертвых людей, которые могут сказать то, что человек при жизни никогда не говорил. «Это своего рода повторная сборка прошлого, которое никогда не существовало», — говорит Эндрю Хоскинс, который изучает ИИ и память в Эдинбургском университете Великобритании. — Are the Internet and AI affecting our memory? What the science says.

Онкология

Укол против рецидивирующего рака

Неоантигенами называют мутантные последовательности в белках, в том числе в белках опухолевых клеток. Неоантигены, продуцируемые опухолевыми клетками, представляют собой важные мишени для Т-клеточного противоопухолевого иммунитета. Персонализированные вакцины против рака могут генерировать циркулирующие иммунные ответы против прогнозируемых неоантигенов. Однако в значительной степени неизвестно, могут ли такие иммунные ответы быть нацелены в том числе и на драйверные мутации ДНК, то есть те, которые и провоцируют опухолевый рост. Эти вопросы представляют особый интерес для пациентов с опухолями, которым характерна низкая мутационной нагрузка. В своей работе исследователи провели испытание I фазы для проверки неоантиген-ориентированной вакцины у пациентов c полностью иссеченной почечной карциномой (стадия III или IV).

Наблюдение за пациентами в течение 40 месяцев показало, что вакцина вызвала иммунные ответы у всей группы, и, хотя все они подвергались высокому риску рецидива заболевания, ни у одного пациента не было обнаружено опухоли повторно за все время исследования. Причем у всей группы наблюдались иммунные Т-клеточные ответы, в том числе и к драйверным мутациям. Более того, реактивность Т-клеток против аутологичных опухолей была обнаружена у семи из девяти пациентов. Исследователи отмечают, что полученные результаты демонстрируют, что неоантиген-таргетированные персонализированные вакцины являются очень иммуногенными и способны действовать даже в контексте драйверных мутаций, вызывая противоопухолевый иммунитет. Эти наблюдения в сочетании с отсутствием рецидивов у всех девяти вакцинированных пациентов подчеркивают перспективу таких персонализированных вакцин в качестве эффективной адъювантной терапии почечной карциномы. — A neoantigen vaccine generates antitumour immunity in renal cell carcinoma, «Биомолекула»: «Рак почки: чтобы вылечить, надо восстановить естественный иммунитет!».

Эволюция

Что у нас общего с китами

Культура проникает в жизнь многочисленных видов животных в большом разнообразии форм, но песни горбатого кита являются одним из самых необычных проявлений культуры у животных. Поют у китов только самцы, и эти песни пронизывают океан на многие мили вокруг. Предполагается, что это пение своей музыкальной сложностью привлекает самок в период спаривания. Из года в год песни становятся все более сложными и, таким образом, предположительно, более манящими для противоположного пола. Причем в юго-западной части Тихого океана каждые несколько лет появляется совершенно новая песня. Единообразие, с которым копируются новые песни и вариации, демонстрирует, что они передаются как культурная единица, но эволюционные механизмы, которые формируют сложные песенные структуры в течение времени, остаются неизвестными. В своем исследовании авторы сообщают, что фундаментальные законы, выявленные в количественной лингвистике и в культурной эволюции человеческого языка, можно наблюдать и в песнях китов. Все человеческие языки следуют определенному распределению слов, известных как распределение ZIPF. Это распределение относится к частоте относительного использования слов и, как полагают, отражает культурную передачу языка. Эта модель также была обнаружена у младенцев в процессе формирования речи. Авторы нашли явные доказательства распределения ZIPF и другие признаки человеческого языка в исследуемой ими песне китов, собранной за восемь лет. Эта удивительная общность у двух эволюционно отдаленных видов указывает на роль обучения и культурной передачи в появлении уникальный свойств, которые до сих пор считались характерными лишь для человеческого языка. — Whale song shows language-like statistical structure, «Биомолекула»: «Почему киты — это не рыбы».

Грибковые воздействия на экосистемы Земли

На сегодняшний день считается, что грибковое королевство насчитывает более двух миллионов видов, причем более 95% все еще не описаны. Помимо известных макроскопических грибов и микроскопических дрожжей, грибы представлены гетеротрофами, которые питаются практически любым органическим углеродом, потребляют питательные вещества через распад мертвых растений и животных и секвестируют углерод в экосистемы Земли. В контексте пользы для человека применение грибов простирается от закваски хлеба, алкогольных напитков и создания биотоплива до фармацевтических препаратов, которые представлены антибиотиками и психоактивными соединениями. И в то же время грибковые инфекции представляют риск для экосистем, начиная от злаковых культур до дикой природы и людей. Эти риски отчасти обуславливаются перемещением человека и животных и могут ускоряться под действием климатических изменений. Геномные исследования расширяют наши знания об истинном биоразнообразии грибного королевства, а инструменты редактирования генома позволяют представить себе использование этих организмов для подпитывания биоэкономики. В своей работе авторы исследуют грибковые угрозы, стоящие перед цивилизацией, и перспективы использования грибов для борьбы с этими угрозами. — Fungal impacts on Earth’s ecosystems, «Биомолекула»: «Недооцененный потенциал грибов».

Чья Y -хромосома больше

Y-хромосома известна своей дегенерацией, и у многих XY видов с половыми хромосомами она весьма скромных размеров, если не сказать, крошечная. Тем не менее, некоторые растения решили отличиться на этом поприще. Например, дрёма бе́лая (лат. Siléne latifólia), одно- или двулетнее травянистое растение семейства Гвоздичные, произрастающее в большинстве стран Европы, западной Азии и Северной Африки, обладает гигантской Y-хромосомой, размером аж 550-мегабаз, которая до сих пор не была описана. Поэтому авторы в своем исследовании сконцентрировались на этом растении и нескольких его родственниках, чтобы получить расширенное представление об эволюции половых хромосом у этого вида и понять особенности их строения.

Авторы обнаружили, что произошло обширное распространение транспозонов как на X-, так и на Y-хромосомах. Подавление рекомбинации между X и Y вызвало массовое накопление повторов на Y-хромосоме, а также в нерекомбенирующей центромерной области X-хромосомы, что приводит к образованию гигантских половых хромосом. Исследователи также определили несколько кандидатных последовательностей, определяющих половую принадлежность. Эти исследования показывают эволюционную динамику первого цветущего растения, в котором наблюдаются половые хромосомы. — The Silene latifolia genome and its giant Y chromosome.

Клеточная биология

Прежде чем убить, накорми

Эффективная антимикробная терапия имеет решающее значение для контроля бактериальных инфекций. Устойчивость к антимикробным препаратам может препятствовать успеху лечения, но неудачное лечение может наблюдаться даже в отсутствие резистентности. Определение причин такого эффекта чаще всего происходят в рамках лаборатории, а актуальность в физиологических условиях остается неясной. Авторы работы полагают, что количественная оценка эффектов медленного роста популяции и стрессов, которым она подвергается, требует одноклеточных анализов в режиме реального времени и в физиологически значимых условиях. В своем исследовании они определили количественное влияние бактериальных стрессов и гетерогенности на эффективность антимикробной терапии в рамках мышиной модели инвазивного сальмонеллеза — трудноизлечимой инфекции, которая поражает около 15 миллионов пациентов и вызывает около 200 000 смертей в год. Показанная в работе модель повторяет неудачи лечения, наблюдаемые у людей, и подвергает сальмонеллу разнообразным стрессам, что приводит к образованию гетерогенных бактериальных подмножеств с расходящимися свойствами и ответами на лечение. Количественное сравнение, которое было проведено авторами в физиологических условиях демонстрирует, что основной причиной устойчивости является голодание в отсутствие питательных веществ, которое ограничивает репликацию сальмонеллы в инфицированных тканях. Бактериальная популяция также испытывает различные стрессы in vivo. И хотя некоторые стрессы и влияют на устойчивость к антибиотикам, эти общие эффекты ограничены по сравнению с доминирующей ролью голода. Таким образом, авторы полагают, что будущее развитие антибактериальной терапии должно имитировать условия избытка питательных веществ для успешного лечения. Полученные результаты с двумя рекомендуемыми классами бактерицидных антибиотиков для лечения инвазивного сальмонеллеза, несомненно, рушат распространенные убеждения об устойчивости бактериальной популяции и подчеркивают доминирующую роль популяционного голодания в сопротивляемости лечению. — Limited impact of Salmonella stress and persisters on antibiotic clearance, «Биомолекула»: «Антибиотики и антибиотикорезистентность: от древности до наших дней», «Персистенция бактерий — угроза, которую мы не замечаем в страхе перед антибиотикорезистентностью».

Молекулярная биология

Как бактериальная ДНК в гости к эукариотам ходила

Как писал молекулярный генетик Франсуа Джейкоб, живые организмы отражают «саму природу исторического процесса, полного непредвиденных обстоятельств». Эволюция ограничила взаимосвязь между последовательностями генома, их организацией и функцией. Тем не менее, технологии генной инженерии в настоящее время обеспечивают эксперименты по синтетическому регуляторному «восстановлению», в которых чужеродная ДНК, освобожденная от своего исторического контекста, может быть помещена в клетку. Такие «реконструкции» дополняют классические подходы in vitro для понимания правил регуляции функций, закодированных в геноме. Примечательно, что в таких экспериментах оценивают регуляторное «базовое состояние» клеточного окружения, то есть склонность внесенной ДНК быть активной или молчаливой. В своей работе исследователи показали, что происходит, когда бактериальная ДНК попадает в ядра дрожжевых клеток в виде синтетических хромосом.

Авторы демонстрируют, что, в зависимости от содержания GC, большие последовательности чужеродной ДНК, внесенные в дрожжевые клетки, либо смешиваются с другими активными дрожжевыми хромосом, либо сегрегируются в неактивные глобулы. Эта спонтанная сегрегация требует активной транскрипции генома клетки-носителя, которая точно прогнозируется нейронными сетями, обученными на нативном геноме. Авторы считают, что такое спонтанное образование транскрипционно активных и неактивных хроматиновых компартментов в эукариотическом геноме, изначально лишенном таких структур, дает представление об их появлении во время эволюции. — Sequence-dependent activity and compartmentalization of foreign DNA in a eukaryotic nucleus, «Биомолекула»: «Синтетическая хромосома».

Медицина

Не обезьянье дело

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году было более 263 миллионов случаев малярии и 597 000 связанных с этим смертей по всему миру. Учитывая, что почти половина населения мира подвергается риску малярии и, несмотря на развертывание новых вакцин, предлагающих некоторую защиту, наиболее уязвимой, понимание биологии этих патогенных микроорганизмов имеет решающее значение для решения существующей проблемы общественного здравоохранения. Паразиты малярии сильно отличаются от модельных эукариот. Их особенная биология означает, что многие крупномасштабные инженерные методы исследования и модификации генома, которые эффективно используются в модельных организмах, такие как интерференция РНК или направленный РНК-скрининг CRISPR/CAS9, не применимы. В результате было проведено мало систематических исследований функции генов. Относительно плохой уровень функциональной аннотации в геномах Plasmodium является основным барьером для столь необходимого рационального развития новых противомалярийных препаратов и вакцин.

Малярия человека провоцируется различными видами в рамках рода Plasmodium и передается комарами. Plasmodium falciparum вызывает большинство смертей и инфекций малярии, тогда как инфекция Plasmodium vivax широко распространена и связана с рецидивирующим заболеванием. P. knowlesi, который естественным образом заражает макак, стал существенной причиной инфекций человека в Юго-Восточной Азии. В своем исследовании авторы сообщают о применении метода скрининга с помощью транспозонного мутагенеза к паразиту малярии обезьяны, чтобы определить, какой из приблизительно 5000 генов в его геноме необходим для репликации в крови хозяина. Полученные результаты иллюстрируют, что эволюция важных гена Plasmodium была условно связана с адаптивной перестройкой метаболических сетей под разных хозяев и внутриклеточное микроокружение. В частности, P. knowlesi обладает высоким уровнем метаболической пластичности, что, вероятно, можно экстраполировать и на других представителей этой клады.

Эти исследования ознаменовали собой новую веху в сравнительной биологии малярийных паразитов, ведь консервативные гены представляют собой потенциальные мишени для лекарств и вакцин против множества патогенных видов, тогда как уникальные жизненно важные гены отражают расходящуюся биологию и эволюцию конкретных патогенов. — Supersaturation mutagenesis reveals adaptive rewiring of essential genes among malaria parasites, «Биомолекула»: «Малярия. 15 фактов о болотной лихорадке», «Вакцина против малярии будет создана в ближайшем будущем».